Nu:Tekt NTS-2 Oscilloscope Kit.

So ein Oszilloskop ist ja nicht mehr als ein Messinstrument: Es misst elektrische Schwingungen und stellt sie visuell dar in Amplitude und Frequenz. Oder anders gesagt: in Lautstärke und Tonhöhe – die grundlegenden Elemente der Musik also! Mmh… scheint doch nicht so langweilig zu sein, dieses Nu:Tekt NTS-2. Vor allem, da es mit einigen Features kommt, die man einfach total gut gebrauchen kann, wenn man mit elektronischen Klangerzeugern Musik macht.

Aber es würde sich auch nicht um ein Nu:Tekt-Gerät handeln, wäre es nicht vollgestopft mit praktischen und interessanten Funktionen. So wie man es vom kleinen NTS-1 schon kennengelernt hat, der ja ein richtig kleines Synthese-Kraftwerk inne hat.

Eine ähnlich hohe Funktionsdichte darf man auch vom KORG NTS-2 erwarten. Denn neben der Anwendung als Oszilloskop kann er als chromatisches Stimmgerät, als 2facher Wellenform-Generator und als FFT-Spectrum-Analyzer eingesetzt werden – ein praktisches Tool für den Musik-Alltag also.

DIY! Erstmal zusammenbauen

Was wäre ein Nu:Tekt Kit ohne den Bastelspaß? Bevor der NTS-2 einsatzbereit ist, will er zusammengebaut werden. Das mögen manche umständlich finden, aber Nu:Tekt-Geräte sind so konstruiert, dass alles sehr einfach, ganz ohne ohne Löten zu bewerkstelligen ist. Man braucht dafür etwa eine halbe Stunde. Hier noch ein paar Praxis-Tipps…

Schritt 1: Statische Aufladung beseitigen!

Statische Aufladung kann durch Kleidung und Reibung hervorgerufen werden – eine alltägliche Erscheinung: Man bekommt einen kleinen elektrischen Schlag, sobald man einen metallischen Gegenstand berührt. So etwas wollen wir auf jeden Fall vermeiden, denn durch die Entladung könnten die elektronischen Bauteile des NTS-2 Schaden nehmen.

Also: Bevor man die Platinen auspackt, kurz einen geerdeten Gegenstand berühren, z.B. einen Heizkörper!

… dann die Einzelteile: Bitte mit sanftem Druck!

Die Gehäuseoberflächen des NTS-2 sind aus Platinen (PCB) angefertigt. Das Material ist zwar robust und stabil, aber es kann verbiegen. Die Platinen sind in einem Stück und müssen voneinander getrennt werden. Das geht völlig ohne technische Hilfsmittel, aber es ist etwas Vorsicht geboten.

Die Einzelteile sind durch Sollbruchstellen getrennt, und man muss schon ein wenig Kraft aufwenden, damit sie abreißen. Auf der Rückseitenfläche befinden sich eine Menge Bohrungen für die Ein- und Ausgangsbuchsen – damit sollte man etwas behutsam umgehen, damit das Element nicht zerbricht.

DIY light: Schrauben und stecken

Das Gehäuse besteht aus insgesamt 11 Teilen, die ganz einfach zusammengesteckt und verschraubt werden:

- Oberfläche mit Display und Bedienelementen

- I/O-Board mit Anschlüssen

- Bodenplatte mit Batteriefach

- Front-Panel

- Anschluss-Panel

- 2 Seitenteile aus Metall

- 4 Metallecken

TIPP

| Außer den Schrauben findet man auch einen Mini-Schraubendreher. Man kann damit das DIY-Kit verschrauben, aber ein Feinmechanik-Schraubendreher mit passenden Aufsätzen ist natürlich besser geeignet. |

Schritt 1: Ecken und Seitenteile

Jetzt kommt der Schraubendreher ins Spiel! Die Ecken und Seitenteile geben dem Gehäuse die Stabilität und werden zuerst montiert. Ob man mit der Oberseite (Display) oder der Bodenplatine (Batteriefach) beginnt, ist eigentlich egal. Am einfachsten ist es, wenn man die vier Ecken zuerst an der Bodenplatine verschraubt.

TIPP

| Die Schrauben beim Zusammenbauen erstmal nur leicht festdrehen, so dass man die Ausrichtung der Bauteile noch korrigieren kann. |

Dann die Seitenteile einsetzen. Sie werden einfach von oben aufgesteckt und dann mit jeweils vier Schrauben befestigt.

Schritt 2: Display-Teil und Anschluss-Board

Die beiden Platinen werden mit den Multipin-Steckern zusammengefügt. Wichtig dabei ist die Ausrichtung: Die Ein- und Ausgangsbuchsen sind zur Rückseite ausgeführt – das ist dort, wo beim senkrecht gehaltenen Display-Board oben ist.

Schritt 3: Display-Teil

Zuletzt wird die Bedienoberfläche mitsamt aufgestecktem I/O-Board mit vier Schrauben befestigt.

Wenn alles gut sitzt, alle Schrauben richtig festziehen. Nicht mit Gewalt – fest reicht.

NTS-2 anschließen

Auf kleinstem Raum sind an der Rückseite des NTS-2 insgesamt 10 Ins und Outs in Form von vier stereo (TRS) und zwei mono beschalteten Miniklinkenbuchsen angebracht. Die Input- und Thru-Buchsen sind jeweils zweikanalig ausgelegt. Input 1 beherbergt also die Anschlüsse für Input-L und Input-R. Gleiches gilt für Input 2 und Thru 1 & 2. Output 1 & 2 sind mono. Außerdem ist hier ein USB-C-Anschluss zur Stromversorgung des NTS-2 nebst Ein/Aus-Schalter zu finden.

Zum Verkabeln mit anderen Geräten braucht man Y-Splitter-Adapter, die 3,5 mm TRS auf zweimal TS (mono) wandeln können. Meistens bekommt man diese mit 6,3mm Klinkenbuchsen, seltener sind Y-Splitter auf 3,5mm TS.

Die Handhabung im Überblick

Der NTS-2 kommt mit nur wenigen Bedienelementen aus:

Die meisten Bedienschritte macht man mit den fünf Display-Buttons und dem Value-Regler. Die Display-Buttons toggeln durch die Menüs, der Value-Regler dient zur Werteeingabe. Mit dem ersten Regler wählt man man die Funktionsbereiche an:

- SCOPE – Oszilloskop mit Wellenformdarstellung

- WAVE – zwei unabhängige Wellenformen können an den Ausgängen abgegriffen werden.

- TUNER – chromatisches Stimmgerät

- FFT – Spektrum-Analyzer

SCOPE

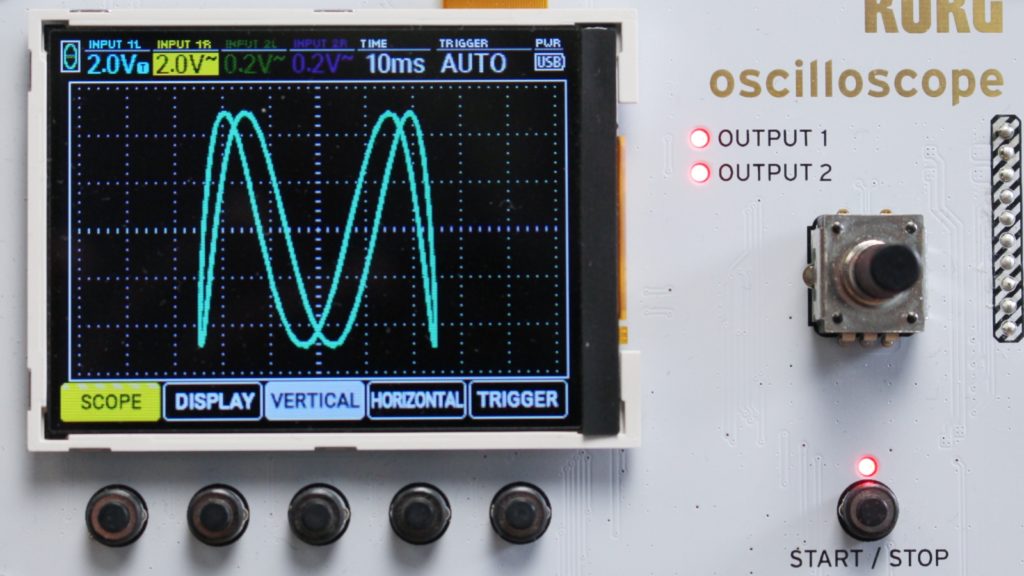

Das Scope ist so etwas wie eine Lupe für Elektronikmusiker*innen, es kann bis zu vier Wellenformen gleichzeitig messen und anzeigen: Input 1-L, Input 1-R, Input 2-L und Input 2-R. Die Eingänge können Audio- und CV-Signale verarbeiten. So lassen sich Audio-Wellenformen von Oszillatoren darstellen, aber natürlich auch Modulationssignale von Synthesizer-Elementen wie LFO & Co.

Eine wichtige Einstellung für die Darstellung der Wellenformen ist der Pegel der Eingangssignale. Diese lassen sich über das VERTICAL-Menü einstellen. Mit dem Vertical-Button toggelt man durch die Eingänge, um dann mit dem Drehregler die gewünschte Eingangsempfindlichkeit zu justieren. Der NTS-2 kann sich auf verschiedene Kombinationen der Eingänge einstellen, je nachdem halt, ob man nur ein Signal, zwei oder vier Signale sehen möchte.

Die vier Signale werden in unterschiedlichen Farben dargestellt, und es sieht schon auch schick aus, wenn man diese im Overlay-Modus (zu je zwei Inputs zusammengefasst) überlagern lässt. Um z.B. die Zusammenhänge unterschiedlicher Modulationssignale zu erkennen, ist die Darstellung als diskrete Linien aber praktisch.

Sehr cool ist der XY-Mode, der jeweils zwei Kanäle gleichzeitig anzeigt. Es entstehen auf diesem Wege hübsche 3D-artige Wellenformen, auch Lissajous-Figuren genannt. Technisch wird das möglich, da die Eingänge um 90° phasenverschoben sind.

Um kreativ in die Lissajous-Welt einzutauchen, braucht man zwei Signale, die sich separat in Frequenz und Amplitude steuern lassen – das wäre die Mindestvoraussetzung.

Dazu kann man die beiden Funktionsgeneratoren (WAVE) des KORG NTS-2 nutzen.

WAVE

Diese beiden Oszillatoren machen den KORG NTS-2 zur idealen Ergänzung für jeden Modularsynthesizer. Sie sind flexible Signalquellen, die über die beiden Outputs separat ausgegeben werden. Auch hier ist Funktionsvielfalt angesagt, denn jeder Funktionsgenerator kann im Audiobereich arbeiten, aber auch als Modulationquelle (LFO, Envelope) sowie als Noise-Generator dienen. Mit PULSE kann man sogar BPM-genau das Tempo von analogen Geräten (volca, minilogue etc.) steuern.

Lissajous-Figuren mit dem WAVE-Generator erzeugen

Wie oben schön erwähnt: Man kann die beiden Oszillatoren des NTS-2 über das Scope anzeigen lassen – ganz einfach, indem man die beiden Outputs mit einem Adapter auf einen Input zurückführt. Mit den Einstellungen für die Wellenformen kann man sehr gut nachvollziehen, wie Lissajous-Figuren entstehen und die Zusammenhänge von Tonhöhe, Phasenlage und Wave-Shape erkennen. Im Display-Menü wählen wir dafür den XY-Mode.

Wave-Einstellungen

Die beiden Funktionsgeneratoren werden im Display angezeigt, wenn anstelle von SCOPE- der WAVE-Mode angewählt ist. Die wichtigsten Settings machen wir in der jeweils rechten Spalte über den EDIT-Button: Waveform, Pitch, Shape und Phase

Einen Lissajous-Kreis zeichnen

Das ist die einfachste Übung – wir stellen beide Oszillatoren identisch ein mit einer Sinus-Wellenform (Sine). Wenn man jetzt auf das SCOPE umschaltet, dann wird vielleicht kein perfekter Kreis gezeigt, aber ein kreisförmiges Gebilde. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Eingangsempfindlichkeit der Inputs auf den gleichen Wert einzustellen: 2mV sollte passen.

Frequenzen oder Notenwerte?

Für den Anfang ist es am besten, mit den Intervallen der Obertonreihe zu experimentieren – z.B. mit der Oktavierung oder technisch gesagt: Frequenzverdopplung. Wir können nun beim ersten Oszillator eine Frequenz von z.B. 110Hz, beim zweiten 220Hz einstellen. Das Kreisgebilde des Sinus’ bekommt nun eine Wölbung. Noch immer haben wir ein Kreisgebilde, an dessen äußeren Rand sich nun ein Sinus abzeichnet.

Noch deutlicher wird das Ganze, wenn man das Frequenzverhältnis vergrößert auf zwei Oktaven. Das bedeutet: 110Hz bei Oszillator 1, den Oszillator 2 stellen wir auf Kammerton 440Hz. Jetzt kann man den kreisförmig angeordneten Sinusverlauf deutlicher sehen.

Wer weniger technisch in Hz, dafür mehr in musikalischen Tönen denkt und fühlt, wird es praktischer finden, die Frequenzen der Oszillatoren auch über konkrete Notenwerte einzustellen. Dazu mit dem EDIT-Button PITCH anwählen, dann ein Klick auf den Value-Regler und die Anzeige springt um von Hz auf Noten. Mit den vorab eingestellten Frequenzen zeigt das Display nun A2 (110Hz) und A4 (440Hz).

Wellenform in Rotation

Unser Lissajous-Kreis ist schon hübsch, aber er wirkt gleich viel spektakulärer, wenn man etwas Animation ins Spiel bringt. Dazu braucht es nur eine kleine Differenz (Detune) zwischen den Oszillator-Frequenzen. Eine Abweichung um 1Hz reicht, um den Kreis langsam in Bewegung zu versetzen. Dazu einfach den OSC 1 zurück auf Hz-Anzeige schalten und den Frequenzwert um einen Schritt auf 441 erhöhen.

Eine positiv oder negativ eingestellte Abweichung wirkt sich auf die Drehrichtung des Lissajous aus. Die Drift der Wellenformen lässt sich auch gut beobachten, wenn man das SCOPE mal von XY auf OVERLAY stellt. Überlagert sieht man nun beide Wellenformen, von denen eine sich in einer Richtung durchs Display bewegt.

FFT – Fast Fourier Transformation

In diesem Bereich arbeitet der NTS-2 als Spectrum Analyzer. Auch diese Darstellungsoption des Oszilloskops gibt aufschlussreiche Informationen über die Eigenschaften von Signalen. Lassen sich bei den SCOPE-Darstellungen Amplitudenverläufe ablesen, werden im FFT-Mode die im Signal enthaltenen Frequenzkonstanten dargestellt.

Nützlich kann diese Repräsentation von Klang sein, um etwa Formanten zu erkennen. Das kann z.B. eine durch Resonanz erhöhte Eckfrequenz eines Lowpass-Filters sein, das ohne Keytracking – also auf einer eingestellten Fixfrequenz – arbeitet. Ebenso kann diese Form der Darstellung hilfreich sein, um z.B. zwei Bandpass-(Peak-)Filter aufeinander abzustimmen.

TUNER – NTS-2 als Stimmgerät

Von vielen elektronischen Musikinstrumenten ist man es gewohnt, dass die Stimmung sehr exakt ist. Aber gerade bei analogen Synthesizern und Synthesizer-Modulen im Zusammenhang ist ein Stimmgerät eine große Hilfe. Beispielsweise dann, wenn man mehrere Oszillatoren zu Akkorden oder Mixturen stimmen will. Das kann man natürlich nach Gehör machen, aber Hand aufs Herz: Gerade beim Live-Gig kann sowas eine gefühlte Ewigkeit dauern. Momente, die man sich und nicht zuletzt seinem Publikum meistens lieber erspart.

Hier der smarte Weg: Die Ausgänge der Oszillatoren auf die Eingänge des NTS-2 patchen, dann im TUNE-Mode einfach den gewünschten Eingang auf das Display schalten und das Tuning einstellen. Extrem nützlich: Man kann sogar zwei Eingänge gleichzeitig anzeigen lassen. Da außer dem ermittelten Ton und seiner Stimmung gleichzeitig auch die Wellenform angezeigt wird, kann man die jeweiligen Signale auch sehr schnell identifizieren.